電験三種の全ての受験生を絶対応援宣言

全国の電験男子・電験女子の皆さん、こんにちは!

電験三種(第三種電気主任技術者試験)の勉強を始めたばかりの初心者や文系出身の方は、「どれくらい勉強すればいいのか?」「何から手をつければ良いのか?」と悩むことが多いと思います。特に、電気の基礎知識がない文系の方にとっては、最初は右も左もわからない状態かもしれません。

電験三種は、電気に関する資格試験の中でも難易度が高い試験として知られていますが、正しい勉強方法を取れば、初心者や文系の方でも合格は十分に可能です。特に、基礎をしっかり固めることが重要です。

本記事では、電験三種の効果的な勉強方法を、初心者や文系の方向けにわかりやすく解説します。ステップごとにポイントを押さえて、無理なく合格に近づける方法をノウセンちゃん(能センゆるキャラ)お伝えしますので、ぜひ参考にしてください。

第三種電気主任技術者とは

近年、電験三種は非常に人気のある国家資格です。

電験三種とは、正式名称「第三種電気主任技術者試験」といい、3種類ある電気主任技術者試験(電験)の中で最も基礎的なレベルにあたります。この試験は、電気に関する専門知識を問うもので、初心者や文系の方でも挑戦できる入門資格として位置付けられています。

電験三種の資格を取得することで、電気主任技術者としてのキャリアをスタートさせることができ、電気設備の保守や管理を行う電気のスペシャリストとして大変重宝されます。特に、電気関連の仕事のニーズが高まる現代では、就職や転職においても非常に有利となり、安定したキャリアを築くための強力な武器となる資格です。

初心者や文系出身の方でも、しっかりとした勉強方法を実践すれば、合格を目指すことができます。ぜひ、コツコツと頑張ってこの人気資格を取得し、電気のスペシャリストとして活躍しましょう!

其の一 電験三種の試験概要を理解するべし!

試験科目は4科目になります。

- 理論:電気や電子回路に関する基礎知識を問われます。数学がベースとなるため、苦手な方はここを重点的に学習する必要があります。直流・交流回路や三相交流回路、磁気や電子回路など、電気理論、電子理論、電気計測及び電子計測に関するものが出題される科目で、計算問題を中心に出題されます。

- 電力:発電所、蓄電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路(屋内配線を含む。)の設計及び運用並びに電気材料に関する知識などです。実務に直結する内容が多いです。電力工学や電気回路に関する知識が問われます。

- 機械:電気機器(モーターや発電機など)、パワーエレクトロニクス、電動機応用、照明、電熱、電気化学、電気加工、自動制御、メカトロニクス並びに電力システムに関する仕組みや特性、応用技術について学びます。

- 法規:電気事業法や技術基準、規則などの法律に関する問題が出題されます。暗記・文章問題が中心ですが、計算問題も約40%出題されます。「電気関係法規」「電気設備技術基準とその解釈」「電気施設管理」です。

試験は年に2回(上期と下期)で、全ての科目に合格する必要がありますが、一度合格した科目は【科目合格制度】があり、3年間有効です。

電験三種の勉強方法として、効率的な順番は「理論」「電力または機械」「法規」の順がおすすめなのだ!特に最初に理論を学ぶことで、後の科目で出てくる内容を理解しやすくなるため、効率的に学習を進めることができるのだ!電力と機械はどちらかに重点を置いて勉強を進めると良いのだ。

また、電験三種の試験では、一度合格した科目は翌年以降も有効ですが、合格してから3年が経過すると再受験が必要になりのだ。そのため、3年以内に4科目すべてに合格することを目指して計画を立てることが重要なのだ/

試験日程については、こちらで最新情報を確認するのだ/

すぐわかる!令和6年度 電験三種の試験日

科目別合格制度(科目合格留保制度)

電験三種の試験は、4つの科目ごとに合否が決定されます。すべての科目に合格することで、第三種電気主任技術者試験の合格者となります。

ただし、4科目中、一部の科目だけに合格した場合は「科目合格」となり、科目ごとの合格が認められます。さらに、最初に合格した科目の試験から最大5回連続で、その科目の試験が免除されます(申請が必要です)。このため、初心者や文系の方でも一度にすべての科目を合格する必要はなく、計画的に合格を目指すことが可能です。

其の二 最初は基礎(電気数学)を学ぶべし!

学生時代に文系だった方は、電験三種の試験で出題される計算問題につまづいてしまうことが多いかもしれません。特に、数学が苦手な方にとっては、計算問題に苦手意識を持つことも少なくないでしょう。

しかし、電験三種(第三種電気主任技術者試験)では、中学~高校レベルの数学知識が必要とされるため、基礎をしっかり押さえていれば対応可能です。特に、最初に学ぶ「理論科目」では、出題される問題の半分以上が計算問題となります。ここをしっかり克服することが合格への大きなステップになります。

文系の方でも、少しずつ基礎から計算力を身につけることで、電験三種の合格を十分目指すことが可能です。計算問題を避けず、コツコツと取り組んでいきましょう。

四則演算

四則演算(四則計算)とは、「足し算」「引き算」「掛け算」「割り算」のことを指し、計算の基本中の基本です。これは小学校で習うレベルの知識ですが、電験三種の試験でも基礎として非常に重要です。特に計算問題では、こうした基本的な四則演算を正確に行うことが求められます。うっかりミスを避けるために、問題を解く際には一つ一つの計算を丁寧に進めることが大切です。特に文系の方にとって、四則演算の正確さは後の応用問題への基礎となりますので、しっかりと確認しましょう。

分数

電験三種の試験では、計算問題の多くに分数が登場します。分数は「分子」と「分母」という2つの整数で表され、小学校で習う基本的な計算の一部ですが、四則演算と比べると少し複雑に感じることもあります。

特に、分数を使った計算は、電験三種の理論科目や他の科目でもよく出題されるため、分数の計算に慣れておくことが重要です。文系出身の方や初心者の方で、分数の計算方法を忘れてしまった方は、再度復習しておくことをおすすめします。基本を押さえることで、より高度な計算問題にも対応できるようになります。

方程式(一次方程式、連立方程式、二次方程式)

方程式とは、文字と数字が等号(イコール)でつながっている式のことを指し、未知数を含む等式です。これは中学校で習う内容ですが、電験三種の試験でも計算過程で頻繁に登場します。特に、理論科目や電力・機械科目では、方程式を使って解く問題が多いため、基礎的な方程式の扱い方に慣れておくことが重要です。

文系の方や初心者の方は、方程式に苦手意識を持つことがあるかもしれませんが、基本的な操作を押さえることでスムーズに計算を進められるようになります。試験対策として、まずは簡単な方程式の解き方を復習しておきましょう。

三角関数

数学に苦手意識のある方は、「三角関数」や「三角比」という言葉を聞いただけで、アレルギー反応を起こしてしまうかもしれません。しかし、電験三種の試験では、三角関数が重要な役割を果たします。

三角関数は、高校で習う数学の一部で、sin(サイン)、cos(コサイン)、tan(タンジェント)といった基本的な関数を扱います。これらは特に理論科目の計算問題でよく使われるため、基礎を押さえておくことが非常に大切です。もし、これらの知識を忘れてしまった方は、早めに復習しておくことをおすすめします。

文系出身や初心者の方でも、計算の仕組みを理解すれば、三角関数を使った問題にも対応できるようになります。

指数

ある数や文字の右肩に記され、その数を何度掛け合わせるかを示す数字や文字を「指数」といいます。例えば、a^n(エーのエヌ乗)の「n」の部分がこれにあたります。この内容は中学校で習う基礎的な数学ですが、電験三種の試験において非常に重要な知識です。

指数の計算自体は四則演算の応用ですが、指数法則を正しく理解していないと、計算問題を解くことが難しくなります。特に電験三種では、指数を使った計算問題が頻繁に出題されるため、この知識が必須です。

文系出身の方や初心者の方でも、指数法則をしっかり復習することで、計算問題に対応できるようになりますので、基本を押さえて取り組みましょう。

ベクトル

ベクトルとは、向きと大きさを持つ量のことを指します。具体的には、有向線分で表現され、その矢印がベクトルの向きを示し、線分の長さがベクトルの大きさを表しています。

電験三種の試験では、特に交流回路に関連する計算問題でベクトルが頻繁に出題されます。したがって、ベクトルの概念を理解できていないと、理論科目や電力科目の計算問題を解くことが難しくなります。

文系出身の方や初心者の方は、ベクトルの基本をしっかり押さえて、計算問題に取り組むことで、合格へと近づくことができます。しっかりとした理解を持つことで、試験対策を効果的に進めましょう。

複素数

複素数とは、実数と虚数を組み合わせたもので、一般的には「a + bi」という形で表されます(ここで、aは実数、bは虚数の係数、iは虚数単位を示します)。

電験三種の試験では、複素数は特に電力の計算や交流回路の計算において重要な役割を果たします。複素数を理解し、使いこなすことができれば、これらの計算問題をスムーズに解くことが可能になります。

文系出身の方や初心者の方も、複素数の基本をしっかり学び、実際の問題に適用できるようにしておきましょう。理解を深めることで、試験対策をより効果的に進められます。

特に以下の項目はしっかりと理解しておきましょう。

- 電気回路の基礎:オームの法則、キルヒホッフの法則、直列・並列回路

- ベクトルの概念:交流回路で必要になるため、基礎から勉強しておくとスムーズに理解できます。

- 三角関数・微分積分:機械や理論の科目で必要となるため、復習しておくと良いでしょう。

高校レベルの数学に自信がない方には、電気界隈で「伝説の基礎講座」と呼ばれている「能センの電験三種 基礎講座」をおすすめするのだ/

この講座では、電験三種に必要な数学の基礎をしっかり学ぶことができるため、初心者や文系出身の方でも安心して取り組むことができます。

この基礎講座を通じて、必要な数学知識をしっかりと身につけ、試験に向けた準備を整えましょう。理解を深めることで、電験三種の計算問題にも自信を持って挑むことができるようになるのだ!!

其の三 効果的な勉強スケジュールを立てるべし!

合格に必要な勉強時間:目安は約1,000時間

電験三種の全科目に合格するためには、約1,000時間の勉強時間が必要とされています。この勉強時間は、個人の前提知識や学習スピードによって異なるため、あくまで目安です。

例えば、毎日3時間ずつ勉強を続ければ、約9ヶ月から1年程度で合格ラインに到達できる計算になります。文系出身で理系科目に不安がある方や、電験三種の学習が初めての方でも、このペースを維持しつつ自分のペースで進めれば合格を狙うことが可能です。

初心者・文系向けの勉強方法

文系出身の方や理系科目に不安がある方は、まずは基礎をしっかり固めることが重要です。以下のステップを参考にして、効率的に勉強を進めていきましょう。

- 基本の理解から始める

電験三種は「理論」「電力」「機械」「法規」の4科目から構成されています。最初は専門用語や基礎的な概念に戸惑うかもしれませんが、まずはそれぞれの科目の基本的な内容を理解することが大切です。初めて学ぶ理系分野だからこそ、丁寧に進めていきましょう。 - 参考書や動画を活用する

文系や初心者でも理解しやすい参考書や、YouTubeなどで解説している動画を利用するのも効果的です。特に、図解や具体例を用いた説明がある教材は、難解な理系科目を視覚的に理解しやすくします。 - 過去問に挑戦する

一定の基礎を固めたら、早めに過去問に取り組むのがポイントです。過去問を解くことで、実際の試験の出題傾向を把握し、理解の足りない部分を見つけることができます。初心者の方は、最初から解けなくても心配せず、繰り返し解くことで少しずつ力をつけていきましょう。 - 自分のペースでスケジュールを組む

勉強スケジュールは、自分の生活リズムや理解度に合わせて柔軟に調整しましょう。1,000時間を目安にしながら、定期的な復習や自己評価を忘れずに行うことが大切です。

電験三種は初心者・文系でも合格できる!

電験三種は理系科目が多い資格ですが、文系の方でもしっかり勉強すれば十分に合格が可能です。特に初めて挑戦する方や、文系出身の方は、基礎を丁寧に積み上げながら、自分の強みを活かして学習を進めましょう。コツコツと取り組むことで、必ず道は開けます。

1年間で電験三種合格を目指す際の勉強スケジュール

電験三種は難易度の高い資格試験ですが、初心者や文系出身の方でも計画的に勉強を進めれば合格が可能です。ここでは、1年間で電験三種合格を目指すための具体的な勉強スケジュールを紹介します。1年間という限られた期間を有効に使うために、しっかりと計画を立てて取り組んでいきましょう。

以下は、初心者が1年間で電験三種合格を目指す際の勉強スケジュールの一例です。

1〜3ヶ月目:基礎知識の習得

最初の3ヶ月は、基礎となる理論と機械の分野を中心に学びます。特に数学に不安がある場合は、まずはこの期間にしっかりと土台を作りましょう。

4〜6ヶ月目:電力と法規の学習

理論と機械の基礎が理解できたら、次は電力と法規に取り組みます。この時期には、参考書や問題集を活用しつつ、過去問にも挑戦してみましょう。

7〜9ヶ月目:過去問演習と総復習

ここまで学んだ内容をもとに、過去問を中心に演習を繰り返します。特に苦手分野に時間をかけ、理解を深めていきます。

10〜12ヶ月目:模試や過去問を通して最終調整

試験直前は、模擬試験や過去問を繰り返し解いて、試験本番に向けた準備をします。時間配分や解答スピードを意識して、実戦形式で臨みましょう。

1年で合格するには正直かなりハードなスケジュールになるが、数学の基礎ができていれば1年で合格も可能なのだ/

其の四 科目別勉強方法で勉強するべし!

理論科目の特徴と学習のポイント

- 出題範囲の広さ

理論科目では、電気回路の基本法則や物理現象に関する問題が多く出題され、直流と交流の両方の回路の理解が必要です。また、静電気や電磁力といった物理現象についての知識も求められます。 - 計算問題が全体の半分以上

特に過去の試験では、計算問題が半数以上を占めているため、これらに慣れることが合格の鍵となります。計算問題を短時間で正確に解けるスキルが必要不可欠です。

効果的な学習方法

- 計算問題に焦点を当てた学習

理論科目の計算問題は、直感的な理解だけでなく、公式の正確な適用が必要です。毎日少しずつ問題を解き、公式を覚えるだけでなく、実際に問題に当てはめて使いこなせるようにしましょう。 - 問題集を反復して解く

電験三種の理論は、繰り返しの学習が非常に効果的です。特に計算問題は、何度も同じ形式の問題を解くことで、試験本番でスムーズに対応できるようになります。問題集や過去問を使って反復的に練習し、時間を計りながら解答スピードも意識しましょう。 - 参考書の選び方

理論科目に適した参考書は、豊富な過去問と練習問題が含まれているものがおすすめです。基礎の解説がしっかりしているものを選び、問題の解き方やポイントがわかりやすく記載されているものを選択しましょう。 - 間違えた問題の分析

解き直しを行う際、間違えた問題の原因を明確にして、次回同じような問題が出た時に間違えないように準備することが大切です。例えば、どの公式を間違って適用したのか、単位のミスがあったのか、どこで計算を間違えたのかをしっかり確認します。

効率的な計算問題攻略のためのポイント

- 公式の徹底理解

まずは公式の成り立ちや使い方を正確に理解し、どの問題にどの公式を使えば良いのかを瞬時に判断できるようにすることが必要です。 - パターン問題に慣れる

電験三種の試験では、ある程度パターン化された問題が多く出題されます。過去問や問題集を使ってこれらのパターンに慣れていき、似たような問題に対応できるようにします。 - 定期的な復習

理論科目は計算問題が多い分、時間が経つと忘れてしまうこともあります。定期的に復習を行い、理解を深めることで、知識を長期的に保持できます。

まとめ

電験三種の理論科目を突破するためには、計算問題を中心に確実に得点を取れるようにすることが非常に重要です。参考書や問題集を効果的に活用し、反復学習と適切な復習を行うことで、確実に合格へと近づけます。

電力科目の特徴と学習のポイント

電験三種の電力科目は、発電、送電、配電のプロセスに関する問題が中心となり、実務でも重要な知識を提供します。ここでは、電力科目の特性と効果的な学習方法について詳しく説明します。

電力科目の概要

- 発電所からの電力供給プロセス

電力科目では、発電所から電力が送られ、最終的に配電されるまでの一連の流れが重要なテーマとなります。この過程を理解することで、電力の仕組みを深く理解することができます。 - 計算問題の割合

電力科目には計算問題が全体の約4〜5割を占めていますが、理論科目に比べると比較的易しい問題が多いです。そのため、理論をある程度理解している初心者でも、短期間で知識を身につけやすいといえます。 - 正誤判定問題と穴埋め問題

残りの5割は正誤判定問題や穴埋め問題で、電力の仕組みや設備の違いを正確に理解することが求められます。これらの問題にもしっかり取り組むことが、合格に向けての大切なステップです。

効果的な学習方法

- 計算問題の重点的な学習

電力科目では計算問題の出題が多いため、特に計算問題に重点を置いて学習を進めることが重要です。問題集や過去問を使って繰り返し練習し、公式の適用や計算手法を身につけましょう。 - 実務に生かせる知識を意識する

電力の知識は、実務でも非常に重要です。発電や送電の仕組みを学ぶことで、実際の現場での応用力が養われます。計算問題だけでなく、仕組みや設備に関する問題も丁寧に学び、知識の幅を広げていきましょう。 - 文章問題の対策

文章問題は計算問題に比べて難易度が高いとされるため、十分な対策が必要です。これらの問題に頼りすぎず、計算問題を中心に学習を進めながら、文章問題にも時間をかけて取り組むことで、全体的なバランスを保つことが重要です。 - 理解を深めるための復習

理論的な内容や計算問題に取り組んだ後は、定期的に復習を行いましょう。過去問や問題集を再度解き直すことで、知識の定着を図ります。間違えた問題を中心に見直し、理解を深めることが合格への近道です。

まとめ

電験三種の電力科目では、発電から配電に至るプロセスを理解し、計算問題を中心に効果的に学習することが重要です。計算問題は比較的易しいですが、正誤判定や穴埋め問題も無視せず、バランスよく勉強することで合格に近づけます。また、実務でも役立つ知識を意識しながら学習を進めることで、より深い理解が得られるでしょう。

機械科目の特徴と学習のポイント

電験三種の機械科目は、変圧器、誘導機、直流機、同期機といった複雑なテーマが含まれており、特に理解するのに時間がかかることがあります。この科目の特性と効果的な学習方法について詳しく見ていきましょう。

機械科目の概要

- 出題範囲の広さ

機械科目では、変圧器、誘導機、直流機、同期機から約5割の問題が出題されます。これに加えて、電動機、照明、電熱、電気化学、自動制御などの分野についても理解を深める必要があります。 - 実務経験の有無による理解の差

実務経験がある方にとっては、機械の内容は比較的わかりやすいかもしれませんが、実務経験がない方にとっては、基礎からしっかり学ぶ必要があり、それには相応の時間がかかります。

効果的な学習方法

- 過去問の反復練習

機械科目では、過去問を繰り返し解くことが非常に効果的です。問題の構成に慣れることで、実際の試験での対応力が向上します。特に、重要なテーマである変圧器や誘導機に関する問題を重点的に解くことで、知識の定着を図ります。 - 分野ごとのスケジュール設定

一度にすべてを学ぼうとすると混乱することがあるため、機械の分野ごとに学習スケジュールを立てることが重要です。例えば、最初に変圧器を学んだ後、誘導機、直流機と進むといった具合に、段階を踏んで確実に知識を身につけていきましょう。 - 基礎からの学習

特に実務経験がない方は、機械に関する基礎知識をしっかり固めることが重要です。基本的な原理や公式、用語を理解し、それから応用問題に進むと良いでしょう。 - 実務に関連づける

実務経験がある場合は、その経験を学習に活かすことができます。実際の現場での知識や経験を振り返りながら学ぶことで、より深い理解が得られます。具体的な事例や実務での課題と関連づけて学習することで、理論が実践にどう結びつくのかを考えることができます。 - 理解を深めるための復習

学習した内容は定期的に復習し、理解を深めることが大切です。過去問を再度解いたり、他の参考書を使って異なる視点から学習することで、知識を補完できます。

まとめ

電験三種の機械科目では、特に回転機に関する難解な部分があり、基礎からしっかりと学ぶことが求められます。 過去問を中心に学習を進め、分野ごとにスケジュールを設定することで、効率よく知識を身につけることが可能です。実務経験を活かしながら学ぶことで、より深い理解を得ることができるでしょう。焦らず、着実に進めることで、機械科目を克服し、合格への道を開いていきましょう。

法規科目の特徴と学習のポイント

電験三種の法規科目は、電気に関する法律や規制についての知識が問われる重要な分野です。この科目は、学習の効率を高めるための特性や効果的な学習方法について詳しく見ていきましょう。

法規科目の概要

- 出題内容

法規科目では、主に以下の三つの大きなカテゴリに分かれています:- 電気関係法令

- 電気設備技術基準とその解釈

- 電気施設管理

- 他科目との関係

法規は理論、電力、機械と密接に関連しているため、これらの科目を学んだ後に法規を学習することが効果的です。各科目の知識が法規の理解を深める手助けになります。

効果的な学習方法

- 暗記中心の学習

法規科目では、多くの法令や基準を暗記することが求められます。特に、電気事業法、電気工事士法、電気設備に関する技術基準など、出題される内容を確実に覚えることが必要です。 - 省令とその解釈の重点学習

最も頻繁に出題されるのは、電気設備に関する技術基準を定める省令とその解釈です。これらの法律の内容をしっかり理解し、具体的な事例や適用シーンを頭に入れておくことが重要です。 - 計算問題への備え

法規科目にも計算問題が出題されるため、日々の学習の中で計算力を養っておくことが必要です。過去問を解くことで、計算問題の形式や出題傾向を把握し、実践力を向上させることができます。 - 理解を深めるための復習

学習した内容は定期的に復習することで、記憶を定着させることができます。特に法令や基準は忘れやすいため、繰り返し確認することが効果的です。フラッシュカードやマインドマップを使うと、視覚的に整理できるため、覚えやすくなります。 - 関連法令の全体像を把握する

法規は多くの法令が絡み合っています。各法令の関係や適用範囲を整理し、全体像を把握することで、より深い理解が得られます。この全体像を理解しておくことで、特定の問題に対する解答の根拠を明確にできます。

まとめ

電験三種の法規科目では、法律や技術基準に関する知識をしっかりと身につけることが求められます。 暗記を中心に、過去問を活用しながら計算力を鍛え、他科目との関連を意識して効率的に学習を進めることが合格への道です。法規の学習を通じて、実務にも役立つ知識を得ることができるため、積極的に取り組むことが大切です。

第三種電気主任技術者試験に合格するには計算問題をひたすら解き続けることが合格への近道なのだ/

其の四 モチベーションを保つためのコツを試すべし!

電験三種合格に向けたモチベーション維持のポイント

長期的な学習では、特に電験三種のような専門的な試験に挑む際、モチベーションを維持するのが難しいこともあります。しかし、モチベーションを保つための方法はいくつかあります。初心者や文系出身の方でも実践できるポイントを以下に紹介します。

1. 目標設定を細分化する

大きな目標を達成するには、短期的で達成可能な目標に分けることが重要です。例えば、1年間の電験三種の学習計画を立てる際には、月ごとや週ごとの小さな目標を設定します。これにより、達成感を定期的に感じることができ、長期的なモチベーションを維持しやすくなります。

2. 進捗を可視化する

自分の進捗を視覚化できるツールや方法を使いましょう。カレンダーに勉強した日をマークしたり、アプリで学習時間を記録することで、どれだけ学習しているかが一目で分かります。これにより、自分の努力が見える化され、やる気が持続します。

3. 学習を習慣化する

モチベーションに頼りすぎないよう、学習を日常の習慣に組み込みましょう。例えば、毎朝決まった時間に勉強するなどのルーチンを設けることで、自然と学習を続けられるようになります。特に文系出身者にとっては、理論や計算に慣れるためのルーチンが効果的です。

4. 休息を取り、バランスを保つ

学習ばかりに集中しすぎると、疲労感や倦怠感がたまります。定期的に休憩を取り、リフレッシュする時間を設けることで、学習への集中力が高まります。趣味やリラックスできる活動を組み合わせることで、学習に戻ったときの集中力も維持できます。

5. 自分を褒める・ご褒美を設定する

小さな目標を達成したときには、自分にご褒美を設定しておくと、次の目標へのモチベーションが高まります。また、日々の努力を振り返り、自分を褒めることも大切です。ポジティブなフィードバックは、学習の継続に役立ちます。

6. 学習の意義を再確認する

なぜ電験三種を学んでいるのか、その学習が自分の将来にどうつながるのかを定期的に振り返りましょう。学習の目的や意義を明確にすることで、モチベーションが高まり、前向きな姿勢で取り組むことができます。

7. 他人と共有する

同じ目標を持つ仲間や友人と学習の進捗を共有することも効果的です。お互いに励まし合うことで孤独感が軽減され、モチベーションが保ちやすくなります。オンラインセミナーや勉強会に参加するのも良い方法です。

このような工夫を取り入れることで、電験三種の学習をより効果的に進めることができます。特に初心者や文系出身の方は、これらのポイントを参考にして、計画的に勉強を進めてみてください。

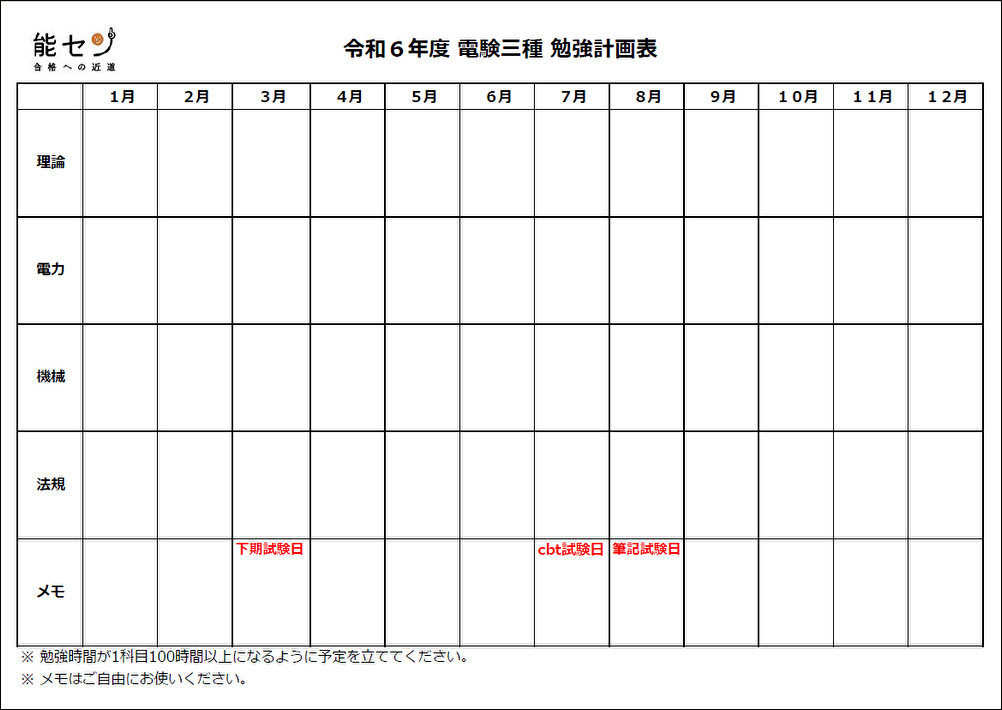

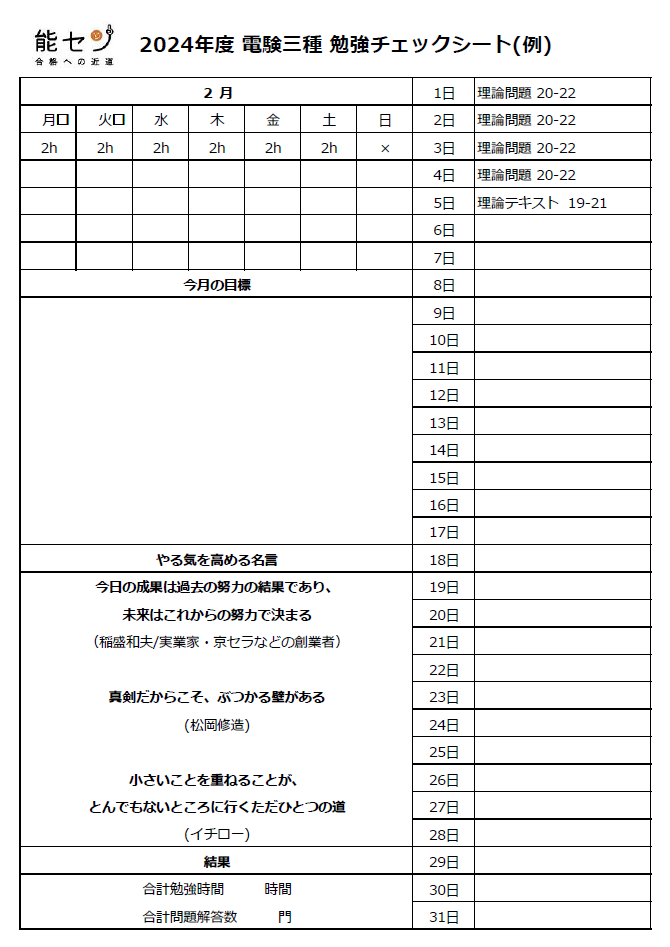

能センの電験三種講座では、お配りしている【勉強計画表】と【勉強チェックシート】が非常にオススメなのだ/

これらのツールを活用することで、学習の進捗を管理しやすくなり、目標達成に向けての道筋を明確にすることができるのだ!特に初心者や文系出身の方には、これらの計画表とチェックシートが大いに役立つのだ!

勉強計画を立てることは、特に電験三種のような専門的な試験に挑む際に非常に効果的なのだ/計画的に学習を進めることで、効率的に知識を身につけ、モチベーションを保つことができるのだ!

其の五 試験情報や資格情報のSNSはコレをフォローするべし!!

電験三種に関する最新情報をいち早くキャッチしたい方には、能セン公式Twitterアカウントが特にオススメです!このアカウントは圧倒的なフォロワー数を誇り、平日には毎日「電験三種一日一問」という連載を行っています。これにより、試験対策や資格情報をリアルタイムで更新しています。

能セン公式Twitterのメリット

- 最新情報の提供: 電験三種に関する重要なニュースや変更点を即座に把握できます。

- 日々の問題演習: 「電験三種一日一問」を通じて、毎日新しい問題に取り組むことで知識を定着させることができます。

- コミュニティとのつながり: 同じ目標を持つ仲間との交流が可能で、モチベーションを高めることができます。

電験三種の取得を目指している方は、ぜひ能セン公式Twitterをフォローして、効果的に学習を進めていきましょう!

能センTwitter(X)

其の六 まとめ

電験三種は確かに難関試験ですが、しっかりと計画を立てて学習を進めれば、初心者でも十分に合格が可能です。焦らず、自分のペースでコツコツと努力を積み重ねることが重要です。定期的に目標を確認し、計画的な学習を続けることで、合格への道が開けてきます。

このガイドを参考に、電験三種の合格を目指して頑張ってください!応援しています!

挑戦する勇気が未来を変える一歩です。どんなに小さな一歩でも、進み続ければ必ず目標に近づきます。焦らず、自分を信じて歩んでいくのだ!!

受験初めての方、試験情報など知りたい方はこちらの記事をオススメします。

電気技術者試験センター(試験センター)

人材開発支援助成金(厚生労働省)

教育訓練給付制度(厚生労働省)

電験三種 初心者!試験日・合格率・難易度・仕事内容

電験三種 試験日・難易度・合格率・勉強方法を徹底解説

電験三種講習会は若チャレ・女子・シニア応援割・再受講割引あり

電験三種の電気数学・計算が苦手な方【初心者】数学の範囲・基礎講座

電験三種の合格に向けた勉強時間や勉強方法まとめ

電験三種の勉強方法【初心者・文系】

独学で電験三種に合格するための具体的ステップと勉強方法

電験三種とは?取得メリット・デメリット・最新の試験内容・出題範囲

よくわかる!電験三種(第三種電気主任技術者)の試験概要

すぐわかる!電験三種の試験日

電験三種のAIを使った勉強方法 ChatGPT編

令和7年度 第三種電気主任技術者試験に係る問題作成方針まとめ

【ランキングサイト】

電験三種通学講座(講習会)おすすめランキング1選

電験三種のオンライン講座 おすすめ1選

初心者でもよくわかる電験三種 基礎講座(電気数学)おすすめ1選

電験三種のeラーニングで最短合格!おすすめ1選

電験三種の通信講座おすすめを発表します

【能センサイト】

電験三種 過去問無料ダウンロード完全版

電験三種(第三種電気主任技術者)無料体験講習

電験三種(第三種電気主任技術者)基礎講座

電験三種(第三種電気主任技術者)通学日程

電験三種 最速の合格講習会(東京)

電験三種合格のための通学講座

電験三種 最短合格のオンライン講座

電験三種(第三種電気主任技術者)通信講座

電験三種通信講座は基礎から学べる初心者コースあり

電験三種 模擬試験|最新予想問題

令和7年度 受講申込受付中!

第三種電気主任技術者の最短合格を目指すには、

能センの【 通学講座 】【 オンライン講座 】【 通信講座 】が最適解!

業界トップのわかりやすさ、受講生満足度が97%!!

数ある講座・講習会の中でどこを選んで良いのか悩んでしまう方が多いかもしれません

そんな時は、豊富なノウハウ、高い合格率を誇る能センの講座をオススメします!

まずは【お問い合わせ】や【資料請求】から始めてみませんか?

資格で未来を切り開く。能センは挑戦を応援します!

環境への配慮~持続可能なミライへ~

能センでは全てのプリント・資料にFSC認証を受けたエコペーパーを使用しております。FSC認証とは、持続可能な森林活用・保全を目的として誕生した、「適切な森林管理」を認証する国際的な制度です。

FSC認証とはhttps://shitte-erabo.net/aboutfsc/certification/

こどもの未来応援基金への寄付

子供たちが夢と希望を持って働ける世の中へ!

能センでは受講生1名につき100円を

「こどもの未来応援基金」へ寄付をいたします。

こどもの未来応援基金 は、

こどもの貧困対策を進めるための

官民連携プロジェクトのひとつとして、

2015年に創設されました。

皆様が一日も早く電験三種に合格されることを楽しみにしております。

能セン事務局 一同